Razze e razzismo: parliamone... scientificamente!

Nel 1918 sul

Piave ha combattuto quella che viene chiamata la “Razza Piave”; quando una

persona è spregevole talvolta si dice che è “di una cattiva razza”; al Sud

capita di sentire parlare dei nostri vicini Greci citando il motto che abbiamo

in comune “Italiani e greci: una faccia, una razza”; o ancora, una leggenda

(perché tale sembra essere) narra che Einstein, giungendo negli USA nel 1933,

indicò nei documenti di essere di “razza umana”. Questi sono solo alcuni esempi

dell’utilizzo quotidiano del termine razza riferito agli esseri umani.

Naturalmente

fino ad ora abbiamo parlato dell’Homo sapiens, la specie a cui apparteniamo e

che sembra essere nata nell'odierna Etiopia.

Naturalmente

fino ad ora abbiamo parlato dell’Homo sapiens, la specie a cui apparteniamo e

che sembra essere nata nell'odierna Etiopia.

Come avrete capito, oggi assieme a KIT - Knowledge Improving Tools parliamo delle razze.

Ma cos'è una

razza?

In biologia,

la razza classifica e divide gli individui, animali e piante, di una medesima

specie in base a caratteristiche comuni e facilmente evidenziabili. Ma va

subito precisato che questa “classificazione” non identifica un'unità tassonomica vera e propria

(come “specie”, “genere”, “famiglia”, ecc.), bensì un gruppo di individui afferente

a una determinata specie, di cui però fanno parte anche altre razze.

Per fare un

esempio possiamo parlare delle razze canine. Ciascuno di noi è in grado di

distinguere a colpo d’occhio un Carlino da un Alano. Questa nostra capacità di

distinguere cani di razza diversa ha dei fondamenti biologici spesso molto

evidenti. Benché siano interfecondi (possono riprodursi tra loro) e

appartengano, quindi, alla medesima specie, un Carlino è geneticamente differente

da un Alano.

In gergo

tecnico si dice che la variabilità genetica interna all'insieme dei Carlini, è

inferiore alla variabilità genetica media che esiste tra l’insieme dei Carlini

e l’insieme degli Alani. Detta in maniera più semplice ancora: la differenza

del DNA di due Carlini è significativamente minore della differenza genetica media

che c’è tra il DNA dei Carlini e quello degli Alani.

Da dove

nasce il concetto di razza umana?

Partiamo

dalla storia. Il concetto di razza umana è antico, ovvero esiste da quando l’uomo

ha iniziato a domandarsi perché gli uomini al di là del mare fossero così

diversi da lui. Il primo a cercare una spiegazione fu Plinio il Vecchio,

scrittore, filosofo e comandante militare romano, che spiegò la diversità tra

le diverse popolazioni come una conseguenza diretta del clima. Nelle fredde

regione settentrionali, quelle più lontane dal Sole, «le razze hanno pelle

bianca come la neve, con capelli gialli che cadono diritti». Gli africani,

invece, «sono bruciati dal calore del corpo celeste che è loro vicino, e

nascono con un aspetto bruciacchiato, con capelli e barba riccioluti». Chiaro è

che Plinio non poteva conoscere la genetica e le sue regole.

Nonostante ciò, per secoli la convinzione che le differenze morfologiche tra le

popolazioni umane fossero conseguenza di differenze ambientali (clima,

alimentazione, stile di vita…) rimase forte nella cultura e nella scienza. Fu solo

nel XIX secolo che gli scienziati diedero al termine razza la connotazione

razzista che conosciamo oggi.

Come ci

siamo arrivati?

Fu Linneo,

uno dei primi evoluzionisti, a descrivere nel 1735 quattro diverse razze umane.

Ma solo nel 1775, con gli studi di Johann Friedrich Blumenbach, iniziò a

circolare negli ambienti scientifici e culturali la teoria che le razze fossero

separate non solo da fattori estetici, ma anche dalle effettive capacità

fisiche e soprattutto mentali.

Blumenbach sosteneva

che la specie umana fosse una sola, ma distinta in cinque razze: la caucasica,

formata dagli abitanti dell’Europa, dell'Africa settentrionale, del Medio

Oriente e dell'India; la mongolica, formata dagli orientali ma anche da

Finlandesi e Lapponi; la etiopica, formata dalle popolazioni nere dell’Africa

sub-sahariana; l’americana, formata dagli indigeni di quel continente; e infine

la malese, formata dagli abitanti degli arcipelaghi del sud-est asiatico e

della parte dell’Oceania allora conosciuta.

La convinzione

su cui Blumenbach basava la sua teoria era che l’uomo fosse nato nel Caucaso e

che tutte le altre razze fossero il frutto di un processo degenerativo. Altri

studi spinsero in questa direzione fino a sfociare nella cosiddetta “scala

delle razze”.

Ma ad oggi, sappiamo che questi studi erano basati su metodi

antropometrici inconsistenti, come la misura della dimensione del cranio,

l’altezza, lo studio della forma dell'arcata sopraciliare e tanti altri

parametri proposti ad hoc per

avvalorare le tesi proposte.

Bisogna

aspettare il 1859 e la pubblicazione de “L’origine delle specie” di Charles

Darwin, perché questa teoria venga messa in discussione. Darwin scrisse che le

specie viventi, compresa quella umana, non sono entità statiche, ma si

modificano nel tempo ed evolvono adattandosi ai cambiamenti dell’ambiente. Questo

comporta che non esistano razze migliori di altre, ma solo individui più o meno

adatti a sopravvivere in un determinato habitat che muta nel tempo. Lo stesso

Darwin, nel 1871 però, si corresse pubblicando “L’origine dell’uomo”, dove invece

sosteneva che ciascuna razza umana «confluisce gradualmente nell'altra» e che proprio

per questo siano quindi completamente interfeconde. Aggiunse poi che, nonostante

talvolta le differenze appaiano vistose, in termini biologici sono del tutto

irrilevanti.

Spiegare

quest’ultimo concetto non è semplicissimo, ma arriviamoci per gradi.

Il sistema

evoluzionistico proposto da Darwin venne sfruttato nel ‘900 a favore delle

teorie razziste. Infatti, Darwin stesso nei suoi libri dichiarava che le

differenze fra le popolazioni erano dovute ad una selezione naturale di tipo sessuale,

cioè erano dovute al fatto che certi individui, in certe aree, risultassero più

fecondi di altri. Questa sua ipotesi fu usata (mal interpretandola) da altri come

punto di partenza, assieme agli studi prodotti dalla comunità scientifica tra il

‘700 e gli inizi dell’800, per giustificare che ci fossero razze “migliori” di

altre. Il culmine di queste correnti di pensiero si ebbe tra gli anni ‘30 e ’60

del ‘900 con gli infausti eventi del genocidio razziale Nazista in Europa e

dell’Apartheid in Sudafrica.

Il primo

tentativo di porre fine alla distinzione degli esseri umani in razze, si ebbe

nel 1962 quando Frank B. Livingstone pubblicò l'articolo “On the Non-Existence

of Human Races”. In questo scritto, Livingstone afferma che la variabilità

biologica umana non è “impacchettabile” nel termine razze, tuttavia il

dibattito rimase ancora aperto nel mondo scientifico.

Con

l'aumento della conoscenza del DNA e della biologia molecolare della fine del

XX secolo, si è cercato di mettere nel cassetto il termine razza. Le

popolazioni, anche le più geneticamente distanti infatti, sono risultate avere

tutte in comune il 99,9% del DNA. Le

differenze macroscopiche che osserviamo oggi come il colore della pelle, dei

capelli e degli occhi, o la capacità di digerire il lattosio, vanno ricercate in quel misero 0,1% di differenze nel genoma.

Esistono

varianti uniche di certe popolazioni? Certo, ma sono trascurabili.

Per esempio,

di quello 0,1% di differenze genetiche riscontrabili confrontando due

popolazioni a caso, solo un 7% è esclusivo delle popolazioni africane. Ovvero una

popolazione africana differisce dalle altre popolazioni solo per lo 0,07% del

DNA. E stiamo parlando di una delle popolazioni con più variabilità genetica. Gli

asiatici ad esempio differiscono molto meno dagli europei.

Il motivo di

questa differenza tra le popolazioni africane e quelle del resto del mondo, sono

i fenomeni migratori che hanno portato l’uomo ad uscire dall'Africa. Si tratta, semplificando, di quello che in ecologia viene detto “effetto del fondatore”.

In

pratica, la teoria più accreditata su questo tema dice che 70.000

anni fa, una piccola popolazione nordafricana è uscita dal continente colonizzando

la Palestina e la Mesopotamia. Da lì poi questa popolazione si è espansa in

tutto il resto del mondo, dividendosi in gruppi sempre più piccoli e limitando

così, la variabilità genica delle nuove popolazioni. Questo processo evolutivo

ha determinato una perdita della variabilità genetica delle nuove popolazioni,

che di fatto tra loro rimangono pressoché uguali, mentre differiscono

maggiormente dalla popolazione originaria africana.

Immaginate di avere un barile con

migliaia di palline da ping-pong di 20 colori diversi. Questo barile si chiama “Africa”.

Pescando cento palline a caso da mettere in un secchio, che chiamiamo “Medio Oriente”,

ci ritroviamo con palline di soli 10 colori diversi. Poi da questo secchio ne

peschiamo altre cinquanta di palline, per riempire la ciotola dal nome “Europa”.

Queste cinquanta palline risultano di 8 colori diversi. Se confrontate barile,

secchio e ciotola tra loro, noterete che in Europa mancano solo due colori che

invece sono presenti in Medio Oriente; mentre ne mancano ben 12 di quelli

presenti in Africa.

Ecco, va

detto che la genetica delle popolazioni è ben più complicata di così, perché si

occupa di miliardi di geni (non solo una ventina…) e perché dipende anche da

fenomeni selettivi naturali, migrazioni, incroci ecc. Però ora vi siete fatti

un’idea (si spera ndr) del perché alcune popolazioni abbiano maggior

variabilità genica al loro interno, rispetto ad altre.

Naturalmente

fino ad ora abbiamo parlato dell’Homo sapiens, la specie a cui apparteniamo e

che sembra essere nata nell'odierna Etiopia.

Naturalmente

fino ad ora abbiamo parlato dell’Homo sapiens, la specie a cui apparteniamo e

che sembra essere nata nell'odierna Etiopia.

L’Homo sapiens si è

diffuso rapidamente nel mondo nel giro di 20-30 mila anni. Pensate che si diffuse

così rapidamente, che i primi abitanti dell’attuale Inghilterra furono di pelle

nera, mentre le mutazioni che hanno portato a schiarire la pelle, i capelli

ecc. si sono sviluppate solo più tardi.

Diamo anche

qui qualche indicazione storica. Dalle prove fossili, pare che i primi sapiens dell’Africa avessero la pelle

chiara, che per fenomeni di selezione naturale diventarono sempre più rari

favorendo gli individui di pelle scura. La pelle chiara è probabilmente ricomparsa

come dominante circa 7.000 anni fa, nell'attuale Turchia e Asia centrale.

I primi

europei, giunti 40.000 anni fa circa, erano anch'essi di pelle scura. A

dimostrarlo sono le prove fossili molto ben conservate del “Cheddar man”, lo

scheletro di un uomo di 10.000 anni fa scovato in Inghilterra. La genetica di

questo fossile ci ha dimostrato come all'epoca, in Inghilterra ci fossero

uomini di pelle scura ma occhi azzurri. Inoltre, altri ritrovamenti in Spagna,

Svizzera e Lussemburgo hanno confermato questa scoperta.

Le migrazioni,

quindi, sono state e sono tutt'oggi il motivo per cui gli esseri umani non

possono essere suddivisi in razze, che di fatto non esistono. Se in Europa attualmente

prevalgono le persone con pelle bianca, è solo perché 7.000 anni fa circa ci

furono grosse migrazioni provenienti dalla Turchia e dall'Asia centrale che

importarono questa mutazione. Ciò non esclude per altro, che fra qualche

migliaio di anni la popolazione europea non possa tornare ad avere la pelle ed

i capelli neri.

Tornando

quindi a ciò che scrisse Darwin nel libro “L’origine dell’uomo” (ciascuna razza

umana «confluisce gradualmente nell'altra»), possiamo interpretare le sue

parole dicendo che ogni popolazione non

è altro che una sfumatura di quella che le sta vicina.

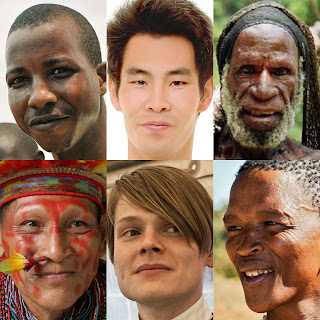

Le

popolazioni di tutto il pianeta si sono mescolate tra loro per millenni (anche

se alcune di più e altre di meno), mixando di conseguenza anche il proprio

genoma. Sebbene ci siano comunque alcune caratteristiche che rimangono tipiche

di alcuni continenti e aree geografiche, queste fanno parte di quel misero 0,1%

di cui abbiamo parlato poco fa. Di conseguenza il risultato finale possiamo

esemplificarlo così:

tra una popolazione A e una B, la

differenza è data da pochissimi alleli (es. 1,2 e 3); mentre la popolazione B differisce

dalla C per altri tre alleli (es. 4,5 e 6). Anche se la popolazione A

differisce dalla C per altri tre alleli (es.7,8 e 9) magari queste due

popolazioni possono condividere gli alleli per altri geni che ne A ne C hanno

in comune con la popolazione B (es. 1, 3 e 6).

Quindi, la

distanza tra una popolazione e l’altra è visibile solo se si confrontano le

popolazioni a due a due. Confrontando tutti i popoli contemporaneamente è evidente

come queste divergenze siano irrisorie e soprattutto siano insufficienti per

delineare gruppi di individui (razze) dai confini e dalle caratteristiche ben

delineati.

Ma al di là delle

motivazioni scientifiche, anche l’analisi dell’etimologia della parola,

giustifica il fatto che sia un errore suddividere gli esseri umani in razze.

La parola razza è una

traduzione medievale del termine in francese antico haraz che significava “allevamento di cavalli, mandria, branco”.

Questa parola serviva a identificare tutte quelle specie animali o vegetali che

venivano selezionate dall'uomo, in base alle loro caratteristiche biologiche

che fornivano caratteristiche migliori.

Togliere le

fondamenta scientifiche dal concetto di razza umana, purtroppo non è

sufficiente ad eliminare il razzismo, un fenomeno che invece persiste sul piano

culturale. Ma anche in questo caso la scienza potrebbe tornarci utile.

Infatti,

possiamo chiederci: non potrebbe essere il razzismo ad avere invece un

fondamento biologico?

Da qualche

decennio gli scienziati hanno capito che guardare al nostro passato evolutivo

può aiutarci a capire non solo come siamo fatti, ma anche come pensiamo, come

agiamo e come ci comportiamo in rapporto agli altri.

La

rivoluzione agricola, collocata poco più di 10.000 anni fa, segnò il passaggio

da una condizione nomade a una stanziale. Fino ad allora i nostri antenati

vivevano in piccoli gruppi che si spostavano costantemente per procacciarsi le

risorse necessarie al proprio sostentamento. Con la formazione di piccoli raggruppamenti

stanziali, prese piede una strategia di sopravvivenza che possiamo denominare “parrocchialismo”.

In sostanza i soggetti erano altruisti con gli individui che conoscevano e con

cui avevano familiarità, mentre non lo erano, o lo erano molto meno, con chi non

riconoscevano come parte del proprio gruppo e con cui di conseguenza erano in

competizione per la sopravvivenza. Uno studio neuroscientifico pubblicato su

Nature Neuroscience nel 2012, intitolato “The neuroscience of race”, ha

mostrano che anche il cervello di chi ai giorni nostri dichiara di non avere

pregiudizi di sorta, mostra preferenze per immagini di individui ritenuti più

familiari. In queste condizioni si attiva infatti un circuito neurale che coinvolge

le aree del cervello che regolano le emozioni (come ad esempio l'amigdala) e le

capacità di prendere decisioni. Si tratterebbe dunque di una preferenza innata

e di origine evolutiva.

Questo

significa che siamo quindi condannati ad essere razzisti?

Non deve

essere per forza così, poiché l’evoluzione cognitiva è solitamente molto più

rapida di quella biologica. Una opportuna educazione e un adeguamento del

contesto sociale potrebbero essere sufficienti a cambiare rapidamente le

dinamiche sociali, eliminando una classificazione umana che dal punto di vista

scientifico abbiamo visto non esistere.

PS: questo post è dedicato con la mente e col cuore al defunto Luigi Cavalli Sforza, grande genetista italiano che ha contribuito a smontare scientificamente il concetto di razza.

Commenti

Posta un commento